『FINAL FANTASY TRADING CARD GAME』の公式記事連載。今回は今週末開催される「14周年記念ファンフェア」で行なわれる「作品単構築」についておさらいします。

◆はじめに

皆さん、こんにちは!

『FFTCG』公式記事ライターのたるほです。

今週末はいよいよ今シーズンの『FFTCG』を締めくくる2大イベント「第六期名人位決定戦」と「14周年記念ファンフェア」が開催されます。

このうち2月23日(日)の「14周年記念ファンフェア」は、2011年に前身の『Chapter』シリーズが発売されてから14周年を迎える『FFTCG』を祝う特別な一日。 発売初期から遊んできたプレイヤーにとっても、最近始めたばかりのプレイヤーにとってもとても楽しみな一日になること間違いなしなイベントです。

そんな「14周年記念ファンフェア」で行われるコンテンツのひとつとして、今年も「作品単トーナメント」が開催されます。

作品単構築戦という特殊なフォーマットで開催されるこのトーナメントはファンフェアでは恒例になっており、『FFTCG』プレイヤーにとって風物詩とも呼べるイベントです。

ですが、最近『FFTCG』を始めたという方にとってはなじみのないフォーマットだと思います。

そこで今回は、作品単構築の対戦やイベントは初めてという方に向けて、作品単構築戦についての記事をお届けしていきます。

ベテランのプレイヤーにとってもおよそ1年ぶりの開催となる作品単トーナメントなので、参加前のおさらいになれば幸いです。

それでは、さっそく始めていきましょう!

◆作品単構築戦のルールをおさらい!

さっそくですが、まずは作品単構築戦がどんなフォーマットなのか、ルールを確認していこうと思います。

作品単構築戦は『FF』シリーズから特定の作品(『FFTCG』における【カテゴリ】)のカードを使用してデッキを構築する特殊な構築戦で、スタンダードやL3構築などとは異なるさまざまなルールが適用されます。

<特殊ルール>

・カードナンバーが異なれば一般アイコンを持たない同名のキャラクターを2体以上フィールドに出すことができる。

・支払ったコストに同じ属性のCPが含まれていなくてもカードがキャストできる。

※アクションアビリティやスペシャルアビリティのコストや、カードの効果で支払う場合は指定された属性で支払う必要があります。

<構築ルール>

・カテゴリを1つ指定し、そのカテゴリを持つカードを30枚以上使用する。

※【カテゴリ(MOBIUS・VII)】のように複数のカテゴリを持つ場合、【カテゴリ(MOBIUS)】と【カテゴリ(VII)】どちらのデッキでも使用できる。

※【カテゴリ(Special)】【カテゴリ(Anniversary)】【カテゴリ(FFRK)】【カテゴリ(MQ)】はカテゴリとして選択、デッキ構築することはできない。

・特例として【ジョブ(一般兵)】のバックアップ、【カテゴリ(Special)】のカードはあらゆるカテゴリのデッキに各3枚まで使用できる。

・LBデッキは使用できない。

・作品単独自の禁止カードが制定されている。

【4-082C】《ジェシー》

【10-098L】《フォルサノス》

【12-110L】《ネオエクスデス》

【15-042R】《ロック》

【16-100L】《ヤ・シュトラ》

【20-031R】《セリス》

それぞれをざっくりまとめると、従来の『FFTCG』からカード名に関するルールとコストの支払いに関するルールを変更し、キャラクターや属性の縛りを緩くしてカテゴリに絞ったデッキ構築や対戦を行なえるようにルールを調整したフォーマットといった感じです。

普段の『FFTCG』が『ファイナルファンタジー』のオールスターで戦うカードゲームであるなら、作品単構築戦は“推しファイナルファンタジー”で戦うカードゲームといったところでしょうか。

まさにファンフェアで行なうにふさわしいお祭りフォーマットとなっています。

◆作品単構築戦の特徴

通常の構築戦のゲーム性と大きく異なるのは、なんといっても“一般アイコンを持たない同名のキャラクターを2体以上フィールドに出すことができる”というところでしょう。

同名のカードが並びやすくなることにより【カテゴリ(VI)】や【ジョブ(暁の血盟)】といった、カテゴリや作品独自のジョブを参照するカードをそろえやすくなることはもちろん、特定のカード名を参照する【1-045R】《セラ》のようなカードの影響力が増したり、デッキに同名カードが入れやすくなることでスペシャルアビリティが使いやすくなります。

また支払ったコストに同じ属性のCPが含まれていなくてもカードがキャストできることで大きな恩恵を受けるカードも存在します。強力な代わりに属性の縛りが設定されている多属性のカードはその代表格と言えるでしょう。

なかでも【19-128L】《ウォーリアオブライト》はその恩恵が特に大きなカードと言えます。本来であれば火/風/土/水の4属性のバックアップをそろえなければならないという条件のもとに許されている強力なカードデザインを、属性を問わずバックアップを4枚用意するだけでキャストできるのは作品単というフォーマットならではです。

これらのルールによって、通常の構築戦では効果の条件が厳しくポテンシャルを引き出し切れていなかったカードでも、存分に暴れまわることができるのも作品単構築戦のおもしろいところです。

構築ルールによるメタゲームへの影響が大きいのも作品単構築戦の特徴です。

作品単構築戦は1つのカテゴリを指定して構築するという都合上、シリーズを通して数多く登場し、それによって恩恵を受けているカードが活躍しにくいという特徴があります。

具体的には《バハムート》や《オーディン》、《リヴァイアサン》といった複数のタイトルでおなじみの召喚獣やモンスターなどを参照するギミックはやや扱いにくい傾向にあります。こうした傾向から、基本的に作品単構築戦はフォワードによる地上戦が主戦場になりやすく、純粋なパワーの高さやアビリティからの耐性といった要素が重要になりやすいフォーマットであるとも言えます。

また、使用するカテゴリを問わず【カテゴリ(Special)】のカードを採用できるため、カードプールが十分でないカテゴリのデッキには【14-115L】《神竜》が採用されるケースが多く見られます。

この影響で、コスト3、6、9のフォワードは通常のスタンダードと比べて除去されやすい環境とも言えます。

そのためどのカテゴリが【14-115L】《神竜》を採用してきそうなのかを予想しながらデッキを考えることも、作品単構築戦のメタゲーム予想のうえで重要な要素となってきます。

◆作品単トーナメントの取り組み方

そんな作品単構築戦で行なわれる「14周年記念ファンフェア」の作品単トーナメントでは、毎年豪華な賞品が配布されます。

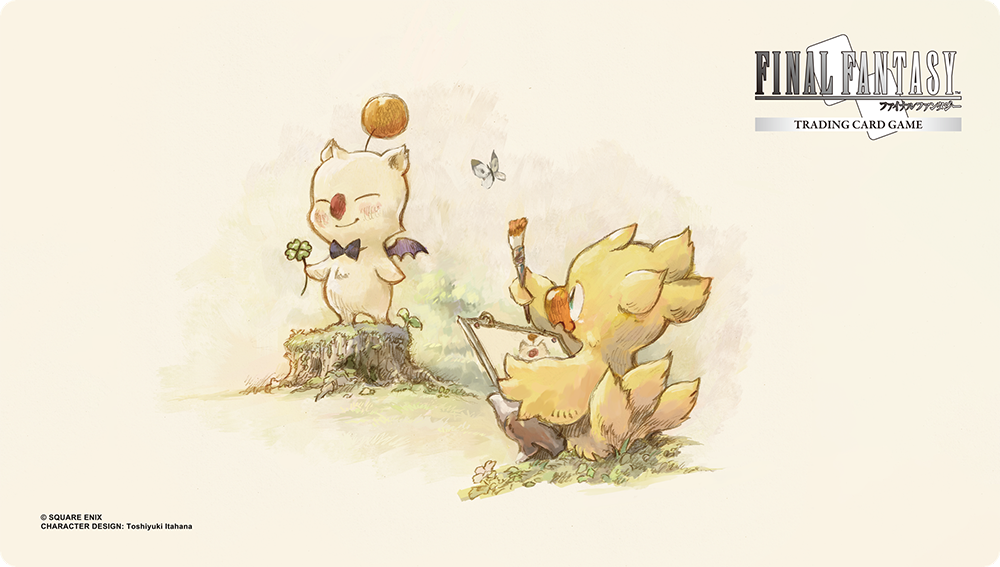

今年の賞品は板鼻利幸氏による描き下ろしの、チョコボがモーグリを描いているかわいいプレイマットとなっており、『FFTCG』プレイヤーでなくともぜひ手に入れたい一品です。

この賞品の獲得もイベント参加のモチベーションとなるわけですが、今回は賞品獲得のために覚えておきたいポイントについても触れておきたいと思います。

さて、こちらのプレイマットですが

①同じカテゴリを使用した中で。最終順位が最上位のプレイヤー

②最終成績が4勝0敗で、①に該当しなかったプレイヤー

③同じカテゴリを使用した中で抽選で選ばれたプレイヤー(カテゴリことに1名で、①・②のプレイヤーを除く)

を対象に配られます。

つまり各カテゴリ内での1位を獲るか、とにかく全勝するか、抽選で選ばれるかという3つのチャンスがあるということです。

ここでポイントになるのは、必ずしも数多く勝たなくても賞品を獲得できるという点です。

極端な話をしてしまえば、誰も使っていないカテゴリのデッキを使えば参加するだけで賞品が手に入れられるかもしれません。

もちろん強力なカテゴリのデッキを選択し全勝を目指してプレイするもよし、自分の“推しカテゴリ”の中での1位を目指すのもよしと、参加者自身のモチベーションでスタンスを決められるのも「作品単トーナメント」の魅力のひとつだと言えます。

◆おわりに

今回は「14周年記念ファンフェア」で行なわれる「作品単トーナメント」に向け、ルールのおさらいと作品単構築戦の特徴をまとめ、取り組み方のポイントを紹介してきました。

それでは、今週末「14周年記念ファンフェア」の会場でお会いしましょう!